Primera de dos partes

“Por aquí ya no vienen migrantes que quieran llegar a EE. UU., el cruce por la selva se acabó […] Quienes llegan son los devueltos, pero en Necoclí no se quedan, se van derecho. No sé si a otros lugares en Colombia o a otros países, pero aquí ya no están […] Todo ha cambiado.”

Con esas palabras, Doña Jacinta nos relataba este julio de 2025 cómo la dinámica construida en torno al cruce de migrantes hacia Estados Unidos por la selva del Darién había cambiado de manera abrupta. Esta mujer que vive en Necoclí hace más de 30 años es copropietaria y administradora de uno de los muchos pequeños hoteles que proliferaron entre 2021 y 2024 para atender la masiva y aparentemente incontenible presencia migrante en aquel municipio costero del Golfo de Urabá, en Colombia.

Y es que, el regreso de Trump a la Casa Blanca para un segundo mandato no sólo ha tenido consecuencias brutales dentro de las fronteras que gobierna, sino también profundas repercusiones externas: entre ellas, un giro radical en las dinámicas de movilidad y control a lo largo de los corredores migratorios del continente americano. Una muestra de ello es lo que ocurre en el corredor de la Región Andina–Centroamérica, y en particular en el estrecho transnacional que conecta a Colombia y Panamá, donde Necoclí, situado a las puertas de la selva del Darién, ha desempeñado un papel preponderante. Esta zona —histórica conectora de flujos poblacionales y comerciales desde tiempos precoloniales— se convirtió, durante la segunda década del siglo XXI, en uno de los principales cruces de tránsitos irregularizados globales hacia Estados Unidos. Entre 2010 y 2019, unas 109.203 personas migrantes, procedentes de más de setenta países del Caribe, Sudamérica, África, Asia y Europa del Este, viajaron a través del Darién, según datos del gobierno panameño (específicamente de Migración Panamá). Para 2023, esa cifra se multiplicó por cinco, alcanzando un récord sin precedentes: 520,000 cruces. Pero un año más tarde comenzó su declive: en 2024, 302.203 personas transitaron por la región. Y para junio de 2025, con el regreso de Trump al poder, el desplome fue súbito y total: hasta ese mes,sólo se habían registrado diez cruces irregularizados de sur a norte, según las últimas estadísticas publicadas por el gobierno panameño.

Efectivamente, parecería que, como nos advirtió Doña Jacinta, en el diálogo que sostuvimos aquella calurosa tarde del pasado julio, los cruces por la selva han cesado. En cambio, lo que parecería ir en incremento —aunque aún a cuentagotas— es el número de migrantes que transitan hacia el sur, en reversa, de regreso a Sudamérica.Entre febrero y julio de este año, aproximadamente 13,200 personas migrantes —alrededor de 2,640 al mes; 88 por día— han recorrido esa ruta, según datos del gobierno panameño. Son precisamente a quienes Doña Jacinta — como muchos otros actores locales— nombraba como “los devueltos”.

¿Estamos atestiguando el fin de los tránsitos por América del Sur hacia los Estados Unidos, y al mismo tiempo el fin de una “sed por el cuerpo indocumentado y despojado de derechos” (Ordóñez 2012: 700) que ha mantenido la prosperidad económica de este país? ¿Cómo se han reconfigurado las trayectorias y las subjetividades migrantes que circulan por la zona del Darién? ¿Y cómo estas circulaciones han transformado las vidas de quienes habitan el estrecho transnacional que conecta a Colombia y Panamá?

A partir de una inmersión etnográfica multisituada en localidades costeras del Caribe panameño y colombiano, nuestras observaciones y registros nos permiten esbozar respuestas a estas preguntas clave, iluminando así las formas en que estas movilidades en su mayoría inversas están rearticulando relaciones sociales, economías locales y de control fronterizo a lo largo del corredor migratorio Región Andina-Centroamericano.

La exacerbación anti-migrante contemporánea

El declive de los tránsitos irregularizados por el Darién a partir de 2024 debe entenderse como el resultado de una convergencia geopolítica estratégica a escala nacional y regional. Por un lado, el viraje de la administración de Joe Biden hacia el endurecimiento de medidas antimigrantes y el reforzamiento del control en la frontera sur estadounidense en los últimos meses de su mandato. Por otro, la llegada de José Raúl Mulino al gobierno panameño en julio de 2024, con una agenda abiertamente alineada con la externalización del control migratorio impulsada desde Washington. Con la promesa de aplicar una política de “mano dura” para “cerrar el Darién”, el presidente panameño ordenó alambrar la entrada a la selva, lo cual, si bien fue más un acto simbólico que otra cosa —lo que hizo fue bloquear el acceso tan sólo a una de las tantas trochas, senderos irregulares de cruces fronterizos por tierra, mar o río, y por esto, a muchos nos pareció intrascendente—, pero que terminó coincidiendo con cambios en la política estadounidense, como el de ejecutar, de manera conjunta, un programa de deportaciones —mayoritariamente de ciudadanos sudamericanos— para combatir la “migración ilegal” en ruta a Estados Unidos.

Estos cambios se profundizaron en 2025 con el regreso de Trump a la Casa Blanca, quien reforzó su estrategia de contar con “aliados” en las Américas —y en otras regiones del mundo— mediante chantajes económicos y políticos, explotando la histórica asimetría de poder geopolítico y geoeconómico. Panamá —al igual que México, Guatemala, El Salvador y Honduras— aceptó convertirse en centro receptor de migrantes deportados desde Estados Unidos, así como redoblar su política de contención y firmar acuerdos económicos con la potencia del norte para sostener programas de detención y expulsión de migrantes que ingresaran a su territorio sin permiso.

Así, la era Trump 2.0 no sólo ha intensificado la externalización de la frontera estadounidense en la región —un mecanismo asimétrico de control en ruta, puesta en marcha al menos desde la década de 1990, para frenar los flujos del Sur Global a través de países de tránsito en las Américas—, sino que ha inaugurado una nueva fase: la extraterritorialización de la deportación. Bajo este esquema, Estados Unidos ya no expulsa a migrantes a sus países de origen, como solía hacerlo, sino también a terceros países latinoamericanos —como Panamá—, e incluso pretende hacerlo a países africanos —como Sudán, Ruanda y otros más.

Paralelamente, se ha exacerbado la espectacularización del odio antimigrante: el envío de migrantes detenidos a las prisiones de máxima seguridad en El Salvador o en Guantánamo, por ejemplo, ha sido altamente mediatizado, produciendo un profundo impacto psicológico en las comunidades migrantes. A ello se suma una política interna abiertamente racista y de terror, que caza, encarcela y deporta a personas indocumentadas, confinándolas a habitar el miedo y a un desgaste emocional, psicológico y social profundo. Además, se ha militarizado y cerrado la frontera entre México y Estados Unidos y cancelado el programa CBP One —que permitía solicitar asilo en Estados Unidos desde terceros países de tránsito—, y en general se ha suspendido el derecho al asilo. Todo ello en conjunto ha frenado drásticamente no sólo los cruces por esa frontera, sino que ha generado reverberaciones inmediatas en las dinámicas migratorias miles de kilómetros al sur, particularmente en nodos globales del tránsito hacia Estados Unidos, como el espacio transnacional configurado entre Colombia y Panamá en torno al cruce por el Darién.

“Nunca pensamos que los migrantes dejarían de venir”

A trece días de que el mes de julio de 2025 llegara a su fin, llegamos a Necoclí y, al recorrer sus calles, constatamos el eco local en el sur de esa reconfiguración geopolítica. Entre sus habitantes corría un murmullo persistente: la “bonanza migrante” que, desde mediados de 2020, había transformado a este municipio costero de Antioquia, había cesado de forma abrupta.

“Nunca pensamos que los migrantes dejarían de venir por aquí. ¡Cómo! Si todos se querían ir a Estados Unidos! Fueron tres años de recibir a miles y miles de extranjeros de todo el mundo, y todos nos beneficiamos”, nos dijo Kevin, un paisa de Medellín que trabajaba en Necoclí enviando dinero y enganchando migrantes para la ruta marítima y de la selva. Como él, otros actores locales recordaban la magnitud y los impactos de esa llegada. “Hubo un momento en que la población se duplicó, todo por el boom migrante”, nos contó, Teresa, una lideresa comunitaria, empresaria hotelera y excandidata a la alcaldía.

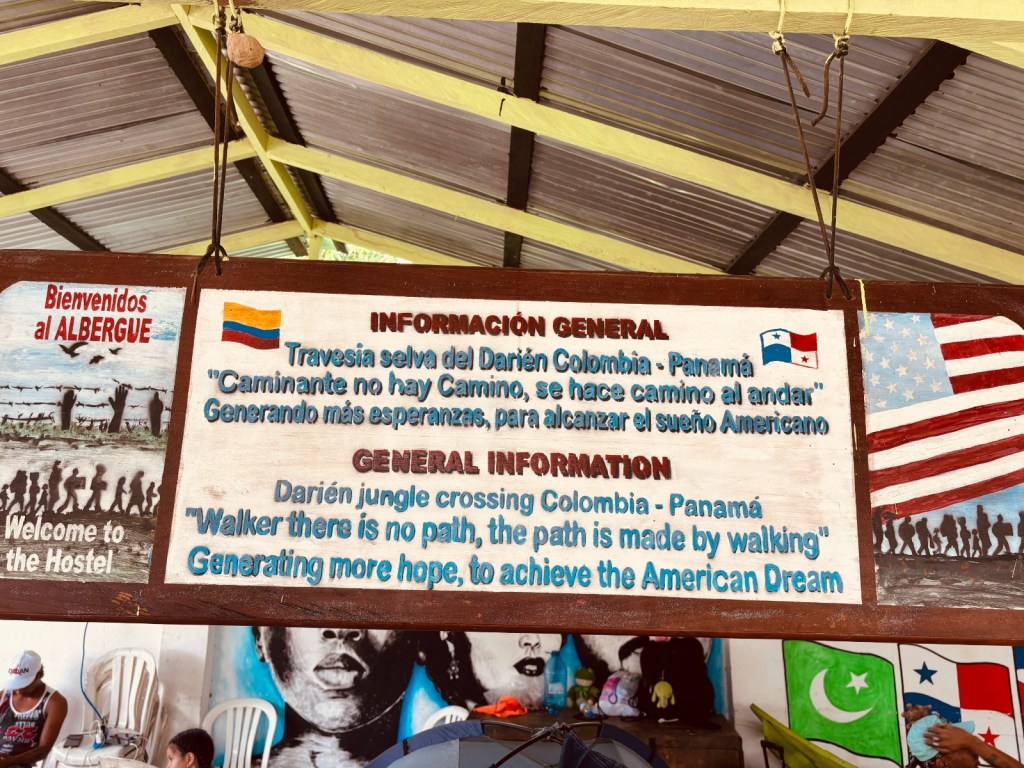

Ese “boom”, del que ella hablaba, tuvo impactos económicos súbitos. Se abrieron hostales, casas-hotel y hoteles como el de Doña Jacinta. Se multiplicaron los restaurantes, las panaderías, los negocios. Las aceras se llenaron de ventas ambulantes de “kits para cruzar la selva”: botas de caucho y zapatillas crocs, mochilas y fundas impermeables para celulares, repelente, linternas, pequeños calentadores a gas. Circulaban dólares y euros. En las calles se escuchaban inglés, árabe, chino, hindi, créole, portugués, entre otros idiomas, además de español con acento colombiano, venezolano, cubano, ecuatoriano, peruano y de otras partes de América Latina.

Era tal la demanda por cruzar el Golfo de Urabá y adentrarse en la selva del Darién —en ruta hacia Panamá y, posteriormente, hacia Estados Unidos— que se construyó un segundo muelle para atender el flujo, mientras las empresas lancheras se dotaron de nuevas embarcaciones para abastecer la ruta Necoclí–Capurganá, la entrada costera al Darién. Paralelamente, se multiplicó la presencia de organizaciones humanitarias. Las primeras en brindar asistencia fueron las de carácter local, como la Pastoral Social de Apartadó, financiada por ACNUR entre 2019 y 2020. Más adelante, entre 2021 y 2024, la llegada de organizaciones internacionales se intensificó hasta el punto de que el municipio llegó a albergar más de 28 entidades de ayuda humanitaria, destinadas a atender las súbitas y masivas oleadas de migrantes —adultos y menores de edad.

Lo que se desmonta, lo que persiste y lo que aparece

A sólo siete meses del inicio de la era Trump 2.0, todo eso parece ya un recuerdo. Las calles de Necoclí han quedado vacías de los cientos de migrantes que antes las recorrían. En el malecón de la playa —antes transformado en un campamento abierto para los llamados “migrantes en situación de playa”, aquellos que esperaban cruzar el Golfo de Urabá rumbo a Capurganá— ha vuelto a hacerse visible la actividad turística . Los “kits de la selva” quedaron almacenados, sin compradores. Los trabajadores hoteleros comentan que las habitaciones están vacías; quienes se dedicaban al cambio de divisas (mayoritariamente en el muelle) y al envío de dinero por Western Union o MoneyGram, como Kevin, cuentan que sus ingresos han caído a cero. Ya no circulan dólares ni euros como en años anteriores: ahora se intercambian, casi exclusivamente, pesos colombianos. Los lancheros, que antes hacían salidas constantes con migrantes hacia Capurganá, han reducido drásticamente sus viajes. Hoy volvieron a tener como principales clientes los turistas nacionales y extranjeros.

“Porque llegó Trump… ya nadie cruza la selva; la gente ahora se regresa por mar. El negocio se acabó y ahora tenemos que buscarnos qué hacer”, nos dijo un caleño que trabajaba en Capurganá en el negocio de la migración. Ante el desplome de la “bonanza migrante” cientos de habitantes de Capurganá, Necoclí y las otras pequeñas localidades costeras en torno al Golfo de Urabá se han visto obligadas a regresar a sus antiguas actividades como la pesca, la agricultura, el turismo, el menudeo en las tiendas y cualquier otra actividad para su sustento básico; algo que también le ha sucedido incluso a quienes trabajaban en organizaciones humanitarias, sobre todo en Necoclí.

“Aquí había más de veinte organizaciones que, en tres años, abrieron oficinas para atender a migrantes; vinieron extranjeros y gente desde Bogotá […] Pero, como los migrantes dejaron de venir, la cooperación humanitaria no esperó nada y también se fue”, relató una extrabajadora de la Pastoral de Movilidad en Necoclí. La retirada de estas organizaciones se explica, en parte, por la eliminación de fondos de USAID —otra de las medidas implementadas en la era Trump 2.0— y por el decrecimiento abrupto de los tránsitos al norte, los cuales justificaban su injerencia en la zona. Así, esa contracción revela la fragilidad estructural de la ayuda humanitaria, profundamente dependiente de agendas y financiamientos externos, y muestra cómo las oscilaciones políticas en el Norte Global reconfiguran, de manera abrupta, las posibilidades de sobrevivencia en los espacios de tránsito del sur.

Sin embargo, las presencias migrantes persisten: queda una mínima circulación de personas provenientes de China y el sur de Asia que, si bien tienen poca visibilidad, pagan grandes sumas durante su trayecto migratorio. Sin embargo, lo que cada vez cobra mayor visibilidad es ese movimiento de gente que va en reversa, al sur. Estas personas llegan con múltiples necesidades, y se enfrentan con la reducida oferta de las pocas organizaciones que permanecen en Necoclí, limitada a cubrir alimentación y alojamiento de quienes permanecen a la espera, por ejemplo, de la oportunidad de salir hacia otras localidades de Colombia.

Infraestructuras fantasmagóricas en Lajas Blancas, Panamá

Si en Necoclí los efectos de las nuevas políticas de control migratorio del norte se han traducido en contracción económica y repliegue humanitario, del lado panameño del Darién el impacto ha sido similar, e incluso más radical.

La política de “mano dura” impulsada desde el norte, en sintonía con la del presidente Mulino, frenó los tránsitos irregularizados hacia el norte por las localidades fronterizas de Bajo Chiquito, Lajas Blancas y Metetí, así como las travesías en piragua que miles de migrantes realizaban sobre el río Chucunaque. “Como ya no vienen migrantes por la selva, dejamos de vender alimentos, de ofrecer la ruta sobre el río y regresamos a la agricultura”, nos dijo el cacique de la Comarca Emberá-Wounaan de Lajas Blancas, en la zona fronteriza entre Colombia y Panamá.

Hasta finales de 2024, según este líder indígena, miembros de su comunidad ofrecían diversos servicios —comida, bebida y transporte en piragua por el río— en los alrededores de la Estación de Recepción Temporal Migratoria (ERTM) de Lajas Blancas, construida por el gobierno panameño en 2020 para acoger a migrantes en tránsito. El cese abrupto de llegadas desmanteló los quioscos, canceló la ruta fluvial, devolvió a muchas familias a la economía agrícola y llevó a que jóvenes que trabajaban en la zona retomaran sus estudios.

La reducción del 99 % en el arribo de migrantes a esta estación —según datos de Migración Panamá— precipitó también la retirada de la cooperación internacional. Como en Necoclí, la salida de USAID en la era Trump 2.0 también selló la desaparición del mundo humanitario: las carpas de UNICEF, OIM, ACNUR o la Cruz Roja dejaron, al ser desmontadas, un vacío físico y social.

Los terrenos donde opera la Estación de Recepción Temporal, que hasta hace poco eran sitio de un bullicioso dinamismo social, cultural y económico, hoy lucen desiertos. Caminar por ellos provoca una sensación fantasmagórica. Apenas dos años atrás, este mismo espacio recibía a más de 3.000 migrantes al día: adultos y menores de edad de Sudamérica, África, el Caribe y Asia convivían por horas o días antes de partir en buses; un babel de lenguas y de vidas del Sur Global en movimiento, una mezcla de culturas y una economía informal vibrante sostenían la vida en Lajas Blancas.

Hoy solo quedan espectros de esos cuerpos migrantes en tránsito al norte. El silencio, como un secreto a voces, narra lo que allí ocurrió. Restos de lonas blancas de antiguas carpas se aferran al suelo; persisten baños portátiles y andamios que antes sostenían barracas de madera. Son infraestructuras fantasmagóricas impregnadas de resistencias vividas: un terreno arrasado por las políticas del norte, donde la limpieza física se convierte en metáfora de una limpieza geopolítica.

Espera la segunda parte este viernes 5 de septiembre